皆さま、こんにちは!NICE ONの四ケ所です。

昨日のブログでは、時中という考え方について書いてみました。

昨日のブログは、こちらです。

時流と時中の違いとは・・

時流に乗るのではなく、時に中(ちゅう)する。

この考え方に出会えたことは、これからの人生を考えると、すごく意味があることのように直観しました。

この考え方でいけば、夏が涼しくなれば・・と願うのではなく、暑い夏に何をすべきかを思考する。

春は?秋は?冬は?

永続しているものは、必ず、循環する。

循環するための、春夏秋冬。

これが、自然の理です。

だからこそ、兆しを観じられるようになる。

すごく、納得しました。

それでは、今日のブログです。

見ようとすると見えない・・でも、観ると見えるモノとは・・

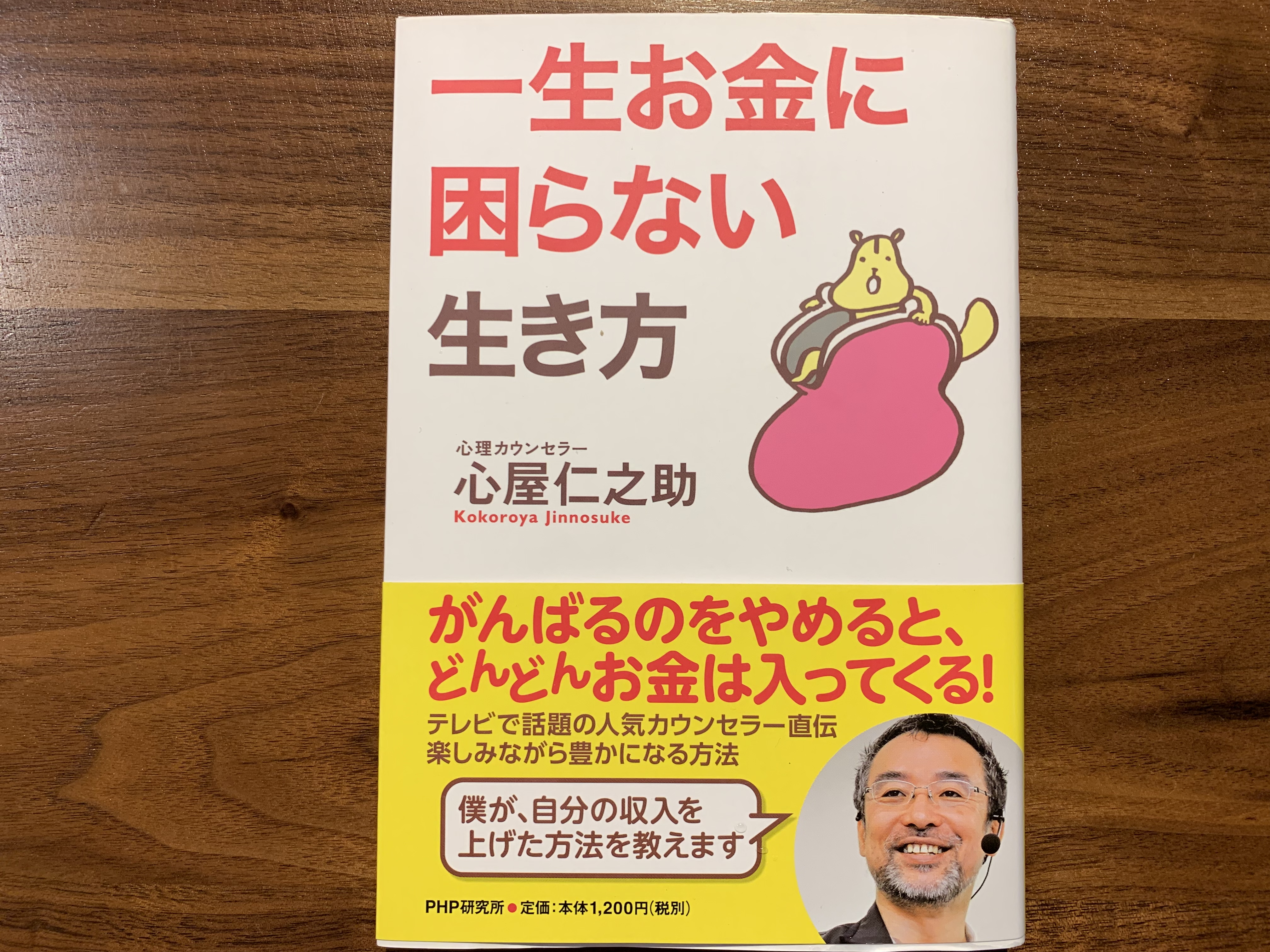

今日も、竹村亞希子さんの【超訳 易経 陽 〜乾為天〜】からのお話しです。

昨日のブログにも書いたのですが、最近は、易経の本ばかりを好んで読んでいます。

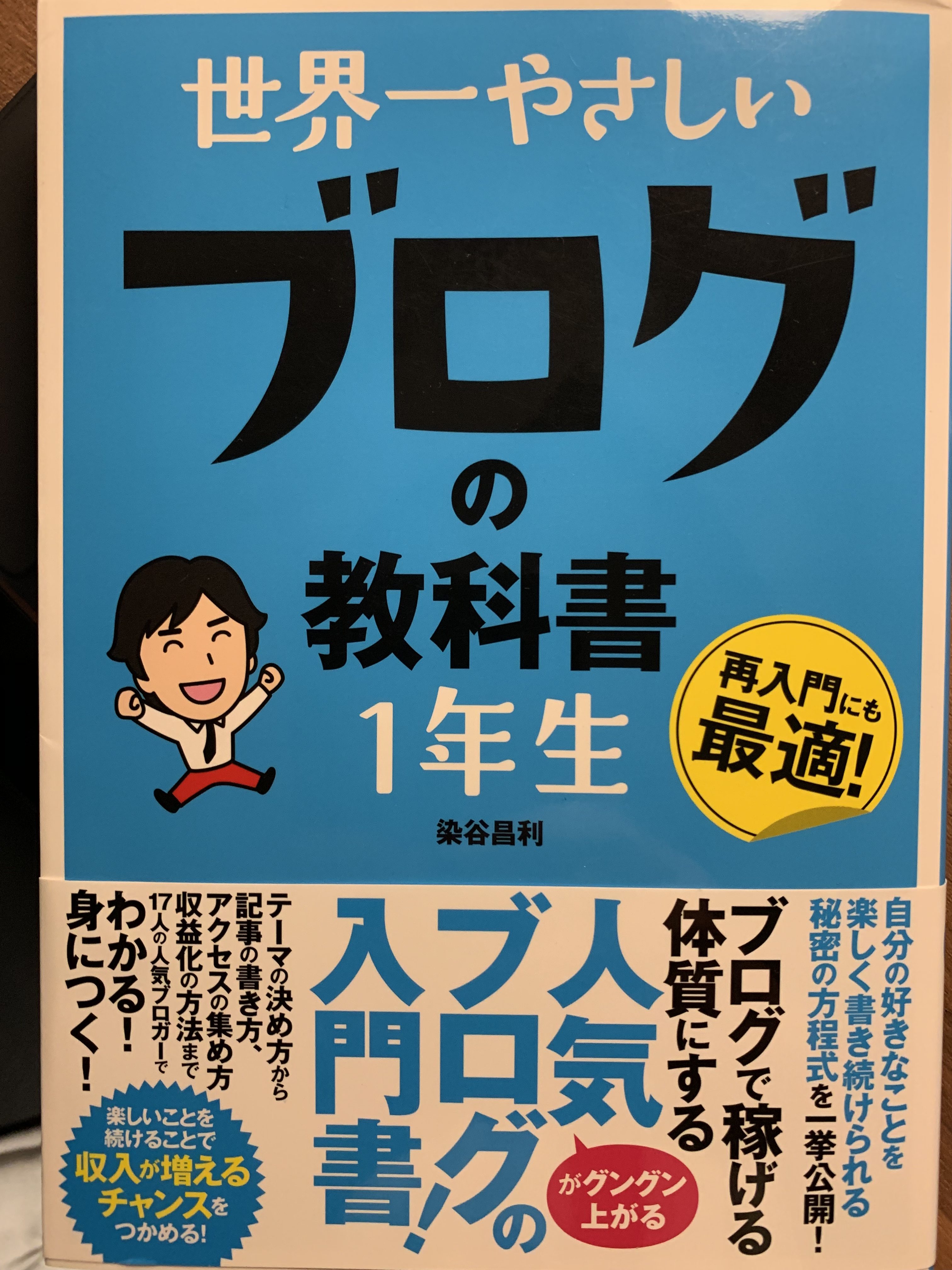

と言っても、読んでいるのは、まだまだ超入門書の類いなのですが・・

実は、安岡正篤先生の本も、同時進行で読んではいるのですが、とっても難しいのです・・

ただ、だからといって諦めるのではなく、しっかりと読めるようにコツコツと学んでいきます。

では、今日の内容です。

今日は、【見る】と【観る】の違いについて書いてみます。

見るとは・・肉眼で確認出来るものを見るときに使いますよね。

一方で、観るとは・・見えないモノを察するときに使う漢字になります。

つまり、機(チャンス)は、観るモノであって、見るモノではないということです。

では、どうしたら、機を観られるようになるのでしょうか。

ここが、大問題ですよね。

だって、見えないのですから。汗

竹村亞希子さんは、この点について、次のように書かれています。

兆しはかならず報せて(しらせて)くる

______________________

すべてのものは窮まった(きわまった)時に変化する。

これが、先々を見極める、兆しを観る目を養うためのポイントになります。

易経は、物事がピークに達すると反対の方向への変化を報せる兆しが発せられると教えています。

______________________

そして、冬至の話を例題としてあげられていました。

冬至とは、1年で最も日が短くなる日です。

つまり、極みに達する日であり、これが春が来ることを報せる兆しなのだそうです。

んッ!?

そう思われませんでした?

私は、思ってしまいました。汗

なぜなら、冬至のあとに、本格的な寒さを迎えますよね。

なので、冬至は、これから本格的な寒さが来ることを教えてくれるのかなと・・

でも、最後までしっかりと読むことで、これが正解なようで、実は間違いであることが理解できました。

兆しを観ることができたら、これから、そのピークとなる現象が起きて、そのあとに必ず変化するということ。

これが、時を知るということだと・・。

なるほど、この易経が、リーダーに必須な理由がまた1つ理解できました。

では、これから、2周目に入りたいと思います。笑

今回もまた、ブログ筋トレ中の文章を最後まで読んで頂きまして、誠にありがとうございました。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

ブログ筋トレVol.699-1

コメントを残す